|

書寫全方位夯實糧食安全根基的農墾答卷时间:2023-03-29 【转载】

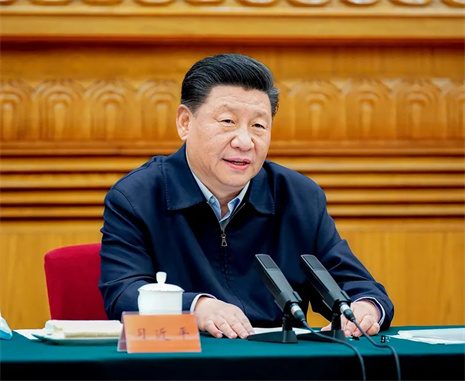

悠悠萬事,吃飯為大。習近平總書記在黨的二十大報告中強調,“全方位夯實糧食安全根基”、“確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中”。糧食安全是“國之大者”,手中有糧、心中不慌,在任何時候都是真理。經過不懈努力,我國以占世界9%的耕地、6%的淡水資源,養育了世界近1/5的人口,實現了從當年4億人吃不飽到今天14億多人要吃得好。但從中長期看,我國糧食供求仍將處于緊平衡狀態。保障糧食安全是一個永恒命題,須臾不可放松。 作為國有農業的骨干和代表,農墾始終心懷“國之大者”,致力于讓“中國飯碗”裝更多的“中國糧食”。面向新征程,全方位夯實糧食安全根基,農墾要充分發揮組織化程度高、規模化特征突出、產業體系健全的獨特優勢,扛穩扛牢保障國家糧食安全的“大旗”,架起小農戶與現代農業之間的橋梁,為鄉村振興、農業農村現代化發展作出新的更大貢獻。 一、藏糧于地, 守好良田夯實豐產基礎

保障糧食安全的根本在于“藏糧于地”,就是要解決“種在哪里”的問題。深入實施“藏糧于地”戰略,農墾有良田、有“余地”。 (一)確保穩產有良田 農墾1803家國有農場遍布在全國各地,大多擁有良好的生態環境和優質的耕地資源。新時代,農墾大力推進高標準農田、標準化原料基地建設,實施黑土地保護工程,持續改善糧食生產的物質基礎。2021年,農墾高標準農田累計建成面積占耕地面積的48.4%,高出全國平均水平3.4個百分點。農墾綠色食品原料標準化生產基地認證面積占全國的5.7%。黑龍江等墾區黑土地保護取得顯著成效,耕地質量等級和土壤有機質含量明顯提升。可以說,農墾在保障糧食安全方面有著良好的物質基礎和資源稟賦。 (二)新增產能有“余地” 面對有限的耕地資源,如何做好“藏糧于地”這篇文章?除了要提升現有耕地質量,還要激活“沉睡”耕地,充分挖掘糧食產能潛力。 強化耕地質量建設。黨的二十大報告明確提出,“加強高標準農田建設,逐步把永久基本農田全部建設成為高標準基本農田”。作為農業國家隊,農墾理應先行先試,率先推動現有永久基本農田全面建成高標準農田,穩步提升耕地質量,進一步鞏固和提高糧食生產能力。 挖掘新增耕地潛力。據調查,農墾現有可開墾荒地726.06萬畝,“十四五”期間計劃開墾69.33萬畝。下一步,農墾要在摸清新增耕地潛力的基礎上,充分挖掘耕地后備資源,超前謀劃部署,爭取實現耕地數量持續增加,為糧食生產開拓新空間。 二、藏糧于技, 科技賦能促進糧食增產

農墾始終牢記科技是增產第一動力,深入落實“藏糧于技”戰略,聚焦良種、良法、良技,夯實糧食增產科技支撐。 (一)良技護航有優勢 種業是農業的“芯片”。一直以來,農墾高度重視種業發展,良種研發和供給能力不斷提升,為糧食連年豐收提供了有力支撐。2021年,農墾種子生產量達到122.68萬噸,約占全國商品種子供應量的11.5%。在最新公布的國家種業陣型企業名單中,北大荒墾豐種業、江蘇省大華種業、安徽皖墾種業、河南地神種業等農墾種業企業均榜上有名。良種還得配套良法。科學肥水運籌、土壤深松深耕、機械化綠色防控,安徽農墾將科技手段融入小麥栽培的每一個環節。江蘇農墾積極探索麥稻周年“三高一控”技術模式,從輪作模式、肥料控制、產量目標設定等方面細化完善稻麥高產技術體系。農業機械化是糧食生產現代化的重要標志,也是農墾的傳統強項。2021年農墾農作物耕種收綜合機械化率達91.4%,比全國高出19個百分點。黑龍江、江蘇、安徽三墾區更是高達99.7%、98.0%、97.1%,比肩發達國家水平。 (二)科技增產有潛力 向科技要糧,農墾要進一步推動現代種業發展,增強全鏈條創新意識,深挖科技增產潛力。 推動現代種業發展。要充分發揮農墾體制機制優勢,加大良種培育和生物育種技術研究,在優質高產品種培育和生物育種方面重點突破。要充分發揮農墾種業“主力部隊”作用,改變種業企業“多而不強”、“小而分散”現象,著力形成種業企業規模效應,提升整體競爭力。 增強全鏈條創新意識。要進一步增強全鏈條科技創新意識,力爭補上優良品種培育、糧食精深加工等環節科技短板,用科技助力糧食增產減損。要推動農機農藝融合和技術集成配套,因地制宜加強農機改造提升,提升農機配套作業效率,減少機收環節損失。 三、藏糧于管, 精準施策提升糧食品質 保障糧食安全,不光要看數量,更要看質量。農墾在糧食生產環節實施科學管理,做到了穩產量、提品質、增效益,用實際行動回答了“怎樣種地”的問題。 (一)精準施策有成效 為抓好糧食生產經營,農墾系統在實踐中探索出“五統一”模式,即統一品種布局、統一生產資料供應、統一農業技術措施、統一農機作業標準、統一農產品購銷。農墾堅持標準先行,墾區普遍結合自身實際制定了標準化生產技術規程,構建起覆蓋農業生產各環節的標準體系,全面推進標準化生產。不僅如此,農墾還率先開啟具有全要素管控、全程化管理特點的農產品全面質量管理系統建設,對農業全產業鏈各個環節、各種要素進行對標監管,形成從產地環境、種植養殖到加工流通的全過程智能化數字化質量控制體系,確保農產品質量安全、品質優異。 (二)縱深發展有空間 通過實施“藏糧于地、藏糧于技”戰略,農墾糧食生產做到了保質又保量。下一步如何推動藏糧于管向縱深發展,與市場深度結合,這是新時期農墾要回答的新命題。 推動生產統一化。要充分發揮國有農場組織優勢,重點針對國有農場歸屬縣市管理的墾區,在糧食品種布局、生產資料供應、農業技術措施等方面推廣統一經營。進一步加快農墾全面質量管理系統推廣應用升級。 推進糧食品牌化。開發專用品牌糧食,增加優質糧食供給,從更高層次上保障國家糧食安全。通過糧食品牌化打造,構建現代糧食產業體系、生產體系和經營體系,建立“產購儲加銷”全產業鏈經營模式,推動產業向價值鏈中高端邁進,依靠品牌和質量取得更好的經濟、社會和生態效益。 四、藏糧于服, 墾地融合發展助力鄉村振興

近年來,農墾積極主動走進地方,將保障糧食安全的答卷書寫在廣大農村,為農業農村現代化和鄉村振興貢獻農墾力量。 (一)服務農村有擔當 隨著人口老齡化和農村人口空心化,“誰來種地”成為發展現代農業亟需解決的問題。近年來,農墾主動走進農村,通過開展各種形式的墾地合作,將優質品種、先進技術和裝備、管理措施等現代生產要素有效導入小農戶生產,促進農業節本增效、農民增產增收,引導農村農業生產專業化、標準化和集約化,加快農業現代化建設。北大荒集團組建了多家區域農服中心,通過土地生產環節托管、農業新技術推廣、農業投入品輻射銷售、跨區作業等方式帶動周邊農村。安徽農墾集團農產品公司攜手地方共同打造“國有企業+合作社+職業農民”的基地共建“大路模式”,三方共同參與管理種植,取得了顯著的社會和經濟效益。 (二)墾地融合發展有空間 通過開展社會化服務促進墾地融合發展,是農墾體現農業國家隊使命和擔當的必然選擇。推動墾地融合發展,要進一步建立政策支持措施,完善利益聯結機制。 建立政策支持措施。鼓勵支持農墾企業帶頭開展社會化服務,為實現鄉村振興作貢獻。加大農業社會化服務項目和財政、金融政策支持力度,提高農民和農墾企業穩定收益、抵御風險的能力。要逐步支持農墾參與地方社會化服務時享受同等補貼,為社會化服務發展夯實基礎。 完善利益聯結機制。要逐步健全探索“農墾企業+農村集體經濟組織+農戶”的聯動服務模式,打造利益共享、風險共擔的利益共同體,通過約定的利益聯結方式,推進土地適度規模經營,采用先進的生產方式和全產業鏈服務,提升種植水平、產品產量和農民收益,從而實現多方共贏。 來源:《中國農墾》2023年第2期 |